Cuaderno del mudéjar zaragozano

“El arte mudéjar es una consecuencia de las condiciones de convivencia de la España cristiana medieval, siendo, por tanto, la más genuina expresión artística del pueblo español, una creación cultural radicalmente hispánica, que no encaja en la historia del arte islámico ni en la del occidental, porque se halla justamente en la frontera de ambas culturas.”

Gonzalo M. Borrás Gualis

Una experiencia docente que hemos iniciado este curso es la confección de un cuaderno desplegable que recoge vistas y detalles de los monumentos zaragozanos más representativos del arte mudéjar. Se trata de promover, como ya viene haciendo el Departamento de Geografía e Historia, el conocimiento de la ciudad y de las importantes obras artísticas que alberga, generando un sentimiento de especial arraigo y tolerable orgullo entre nuestros alumnos.

Una experiencia docente que hemos iniciado este curso es la confección de un cuaderno desplegable que recoge vistas y detalles de los monumentos zaragozanos más representativos del arte mudéjar. Se trata de promover, como ya viene haciendo el Departamento de Geografía e Historia, el conocimiento de la ciudad y de las importantes obras artísticas que alberga, generando un sentimiento de especial arraigo y tolerable orgullo entre nuestros alumnos.

El recorrido lo hemos iniciado en la iglesia de San Miguel de los Navarros, en cuya plaza desemboca la avenida Miguel Servet, una de las vías principales que comunica el barrio de Las Fuentres con el centro de la ciudad. Además de representar el templo parroquial, hemos dibujado la celosía que vela uno de los vanos del ábside y proporciona singularidad a este monumento. Ejecutada en yeso a partir de una red hexagonal, la distribución de formas poligonales es similar a la que cubre dos ventanales geminados de la pequeña mezquita de la Aljafería. Aludimos a esta influencia para explicar el arte mudéjar que tiene origen en el arte islámico y se desarrolla en una sociedad en la que cambian los promotores y las necesidades constructivas. Así, el oratorio árabe fue encargado por una autoridad musulmana en el siglo XI, mientras que el actual templo parroquial fue erigido en el siglo XIV por iniciativa cristiana. Analizamos también los paños romboidales del ábside o el motivo de lacería formando octógonos que enmarca los arcos geminados y apuntados de la torre.

Seguimos nuestra visita contemplando la iglesia de Santa María Magdalena, abierta recientemente al público tras una larga restauración, cuya torre, hermana de los campanarios turolenses, se caracteriza por el espléndido juego decorativo de fustes, platos y azulejos que aportan color al ladrillo resaltado. En esta ocasión, el minucioso programa decorativo nos obliga a sintetizar el dibujo, insinuando algunos detalles y plasmando, únicamente, los elementos arquitectónicos más rotundos que permiten reconocer la torre.

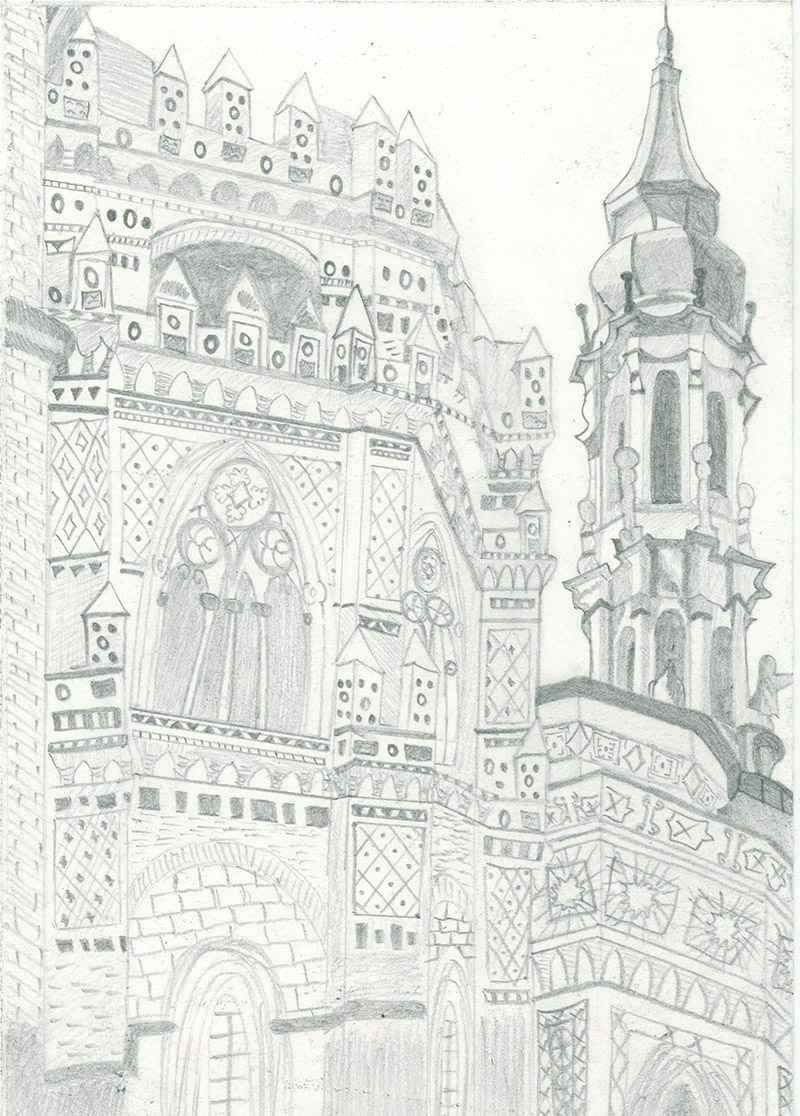

Atravesando la calle San Vicente de Paul, que mantiene cierta resonancia mudéjar en sus edificios, llegamos a La Seo donde tomamos nuevos apuntes del muro exterior y del recrecimiento mudéjar de los ábsides románicos (obra de Mahoma Rami, el maestro de obras del Papa Luna). Advertimos que el conjunto formado por el abside, parroquieta y cimborrio de la catedral fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001.

Saliendo del perímetro de la ciudad romana, visitamos el barrio del Gancho y el imponente templo parroquial de San Pablo Apóstol (la llamada terceral catedral por sus dimensiones), también declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en la misma fecha. Nos recreamos en la sobriedad ornamental de la torre, que a diferencia de los demás campanarios es de planta octogonal, y prestamos especial atención a los arcos túmidos (de herradura apuntados), y al esbelto chapitel. Dibujamos el friso de arcos de medio punto entrecruzados o la franja de ladrillos en espiga.

Completamos nuestro recorrido con la iglesia de San Gil Abad, que hemos circundado y visto tantas veces cuando entramos por el Tubo o paseamos por la calle Don Jaime. Observamos la torre con dos registros de vanos doblando en altura el número y motivos ornamentales que se vuelven a repetir y ya reconocemos. Representamos los dos ventanales inferiores apuntados y partidos en dos arcos gemelos túmidos, así como los cuatro vanos que rematan la torre y pertenecen a la misma tipología de arco de herradura apuntado, aunque separados para proporcionar amenidad al conjunto.

Concluimos nuestra visita con una referencia a la Zaragoza desaparecida que, en palabras de Guillermo Fatás, ocuparía un lugar equivalente a la que subsiste. En nuestro recuerdo queda la Torre Nueva, nuestra torre de Pisa y atalaya de la ciudad, de la que apreciamos todavía la planta en la plaza de San Felipe y que conocemos gracias a grabados y fotografías de artistas extranjeros que recalaron en nuestra ciudad para ilustrar libros de viaje (las antiguas guías turísticas).

Faltan otros monumentos cuyo interior orna la decoración mudéjar, el propio palacio de la Aljafería, inspirador de toda la actividad edilicia del siglo XIV. Todavía nos queda un buen camino por recorrer, aprendiendo de nuestros aciertos y errores, con la intención de incorporar otras obras arquitectónicas repartidas por la geografía aragonesa y española.